アンケート調査は、マーケティングにおける目的や課題に応じて、様々な方法で行われます。

この記事では、アンケートの収集方法、調査方法の種類、調査するまでの流れと注意点について紹介します。

ぜひご覧いただき、今後のマーケティング活動に役立ててください。

アンケート調査とは

アンケート調査とは、紙やネット上で質問に答えてもらい、調査対象の意見や行動を把握するためのデータを集める調査方法です。アンケート調査は、インターネット上で回答するオンラインの調査と、紙のアンケート用紙を使用したオフラインの調査に分かれます。

オンライン調査には、インターネット上でアンケートを行うネットリサーチがあります。オフラインの調査には、特定の会場に人を集めて行う会場調査、アンケート用紙を郵送して回答してもらう郵送調査、製品を試してもらい、アンケートに回答してもらうホームユーステストなどがあります。

アンケートの収集方法

次に、アンケートを収集する主な方法を紹介します。

- ネットリサーチ

- 会場調査

- ホームユーステスト

- 郵送調査

- 覆面調査(ミステリーショッパー)

- 街頭調査

- 訪問留置調査

それぞれについて説明します。

●ネットリサーチ

ネットリサーチは、インターネット上で行うアンケート調査です。インターネットリサーチ・Web調査・オンラインサーベイとも呼ばれています。ネットリサーチの特徴は、他の調査手法に比べ低コストで、かつスピーディに実施できることです。

●会場調査

あらかじめ用意した会場に調査対象者を集めて行うアンケート調査です。製品・サービスの使用感を聴取したり、売り場を模した棚で製品パッケージを評価させたり、アンケートによって定量的にデータを収集します。

調査参加者が実際に製品や対象物に触れることができるため、短期間でよりリアルな評価を得ることができます。CLT「Central Location Test」とも呼ばれます。

●ホームユーステスト

新製品や改良品を調査対象者の自宅に送付し、一定期間利用、試飲や試食をしてもらい、その感想や評価を取得します。日常生活で利用する製品かつ一定期間利用してもらう必要がある場合などに行います。普段の生活の中で実施してもらうため、より生活に則した意見を聴取できるというメリットがあります。

ホームユーステストに詳しい記事を読む

●郵送調査

紙のアンケート調査票を回答者の住所に郵送し、アンケート回答後に送り返してもらう調査手法です。特定の地域に住む住民へのアンケート、自治体・取引先に対してのアンケートなどで活用されます。

●覆面調査(ミステリーショッパー)

覆面調査員を現地に派遣し、サービス品質を評価する手法です。覆面調査員は実際にサービスを受けて、事前に定められた調査項目をチェックします。第三者の目から見たリアルな評価は、調査対象者となるスタッフと現状認識するための良い根拠資料となります。改善すべき点だけでなく、強みとして引き続き維持すべき点も明確にできます。

また、実店舗での調査以外にも、コールセンターの品質チェックなども覆面調査に該当します。

●街頭調査

街頭で調査員が調査対象となるターゲットに声をかけ、インタビューやアンケート形式で質問する手法です。狭い地域に限定し、ターゲットのリアルな声を聞けるメリットがあります。

一方で、調査員の聞き取り能力に左右されやすいことや、聞き取りに時間がかかる調査内容の場合は不向きというデメリットがあります。

●訪問留置調査

調査員が対象者の自宅を直接訪問します。事前に調査目的や内容を説明したうえでアンケート票を渡し、後日に再訪問して回収する手法です。アンケート会員の登録有無に関わらず、回答を求めることができ、高い回収率が期待できるというメリットがあります。

しかし、郵送調査やネットアンケートと比べて工数を要します。

また、これらの調査手法は「定量調査」に分類され、数値がデータとして出力されます。

数値データを出力する定量調査に対して、発言録や行動観察といった、数値化できないデータを収集するの調査を「定性調査」といいます。

自身が抱えている課題や目的に応じて、適切な調査手法を選択しましょう。

定量調査と定性調査の違いが分かる記事を読む

アンケート調査の種類

一概にアンケート調査と言っても、目的によって求めるデータや設問設計が異なります。

下記は、調査の目的別に分けたアンケート調査の種類一覧になります。

- 顧客満足度調査(CS調査)

- 従業員満足度調査(ES調査)

- 使用実態調査(U&A調査)

- ホームユーステスト(HUT)

- コンセプト調査

- 価格受容性調査

- 広告効果測定調査

- ブランド調査

- ネーミング評価

上記以外にもアンケート調査の種類は多くありますが、まずはこれらの調査を知り、アンケート調査がどのように活用されるのかについてイメージを膨らませていきましょう。

●顧客満足度調査(CS調査)

自社ブランド改善・サービス品質の向上等を目的として、自社ブランド・サービスが顧客からどのように評価されているのかを把握するための調査です。主にネットリサーチを用いて調査します。

顧客満足度調査(CS調査)に詳しい記事を読む

●従業員満足度調査(ES調査)

従業員を対象として、職場の方針や福利厚生などの制度、または上司や同僚に対する満足度を調査し、会社の問題点を洗い出したり、その改善方針を決めることを目的とした調査です。主にネットリサーチを用いて調査します。

従業員満足度調査(ES調査)に詳しい記事を読む

●使用実態調査(U&A調査)

特定の商品カテゴリーなどについて、生活者がどのように使用しているのか(使用方法や使用頻度)を調査します。プロトタイプの商品を実際に送って使用してもらうケースもあり、自社製品の改善や新商品開発のヒントを得ることができます。

使用実態調査(U&A調査)に詳しい記事を読む

●ホームユーステスト(HUT)

調査対象者の自宅に製品を郵送し、一定期間利用、または試飲・試食してもらい、評価させる調査手法です。一定期間試してもらう必要がある化粧品・食品や、自宅で試してもらう必要がある日用品などの調査に適しています。

ホームユーステストに詳しい記事を読む

●コンセプト調査

自社の製品・サービスのコンセプトが、どの程度生活者に受け入れられているのか、その程度を調査します。狙い通りに伝わっているのか、製品・サービスとコンセプトが乖離していないか、などといった点が調査で見えてきます。

コンセプト調査に詳しい記事を読む

●価格受容性調査(プライシング調査)

新商品の価格設定を決める目的で行う調査です。情報を提示して価格を回答してもらう「PSM分析」と、価格を提示して購入可否などを回答してもらう「CVM分析」の主に2つの分析方法があります。

価格受容性調査(プライシング調査)に詳しい記事を読む

●広告効果測定

テレビCMや雑誌や新聞、ウェブ媒体などへ出稿した広告が、どの程度効果があったのかを測定する調査です。広告と取り扱った商品の2つの側面で聴取することで、より精度の高い調査が可能です。

広告効果測定に詳しい記事を読む

●ブランド調査

自社商品・サービスの認知度やイメージについて調査します。これまでのブランディング活動の振り返りや、今後の施策の方針立てに活用することが可能です。ネオマーケティングでは、新たなブランド評価指標「エボークトセット調査」を提供しています。

エボークトセット調査に詳しい記事を読む

新ブランドの立上げ、新商品・新サービスを開発する際に、適切なネーミングであるか否かを検証する調査です。

アンケート調査の流れ

「とりあえずアンケート調査を実施して、その結果をみて考えよう」といった、目的を持たずに調査を実施するケースがよくあります。しかし、「とりあえず」調査を実施しても、その次のアクションには繋がらないでしょう。アンケート調査は手段であって目的ではない、という事を意識しましょう。

以下の図は、アンケート調査の流れをまとめたものです。

①マーケティング課題の整理

実施したマーケティング施策が想定よりも効果を下回っている場合、何かしらの原因・課題があるのは間違いありません。たとえば、ターゲット層へのリーチ、行動喚起、もしくはターゲット設定などにズレがある可能性がある、などです。まずは、マーケティング上の課題を整理することから始めましょう。

②調査目的の整理

マーケティング上の課題を整理した後は、調査で達成したい目的を考えます。アンケート調査は主に、「課題の検証」と「課題解決策の有効性の検証」という2つの目的に大別できます。前者は、整理したマーケティング課題が本当に正しいのかを検証することを目的にします。後者は、課題解決策の仮説が有効に機能するかを検証することが目的になります。

③調査の企画設計

調査目的を整理したら、それを基に、収集する情報や集計方法といった、情報のまとめ方を考えていきましょう。

「とりあえずこんなこと聞いておけばよいだろう」「とりあえずこの集計方法をすればよいだろう」と何も考えずに進めると、いざ集計段階になって「この設問があればもっと説得力が増したのに」「この集計をとりたかったのに適切な設問がなかった」などと後悔する可能性があります。アンケート調査を実施する前に、「調査目的を達成するためにどんな情報があれば良いか」「調査結果をどのような分析や集計方法で整理するのか」という点を明確にしておきましょう。ここまで明確にできれば、必要となる回答者数や、例えば「ネットリサーチなのか、会場調査なのか」といったアンケートの収集方法の選択もできます。

④調査実施・調査進行

企画設計した設問をアンケート調査票またはアンケートフォームとしてまとめ、具体的な調査に進みます。アンケート調査票は、回答しやすいような文章にしたり、ミスリードを起こさないようにしたりするなど、客観的視点で作りましょう。たとえ意図していなかったとしても、設問の文章や順序、選択肢の配置等により回答内容を誘導してしまう可能性があり、結果的にバイアスがかかった調査結果になることもあるため注意が必要です。

アンケート作成時の注意点について、次の段落で紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

⑤集計・分析

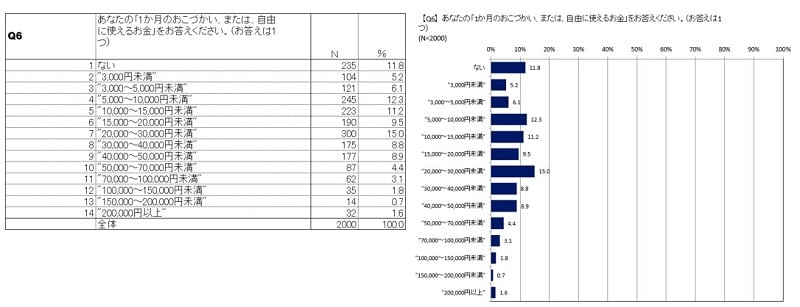

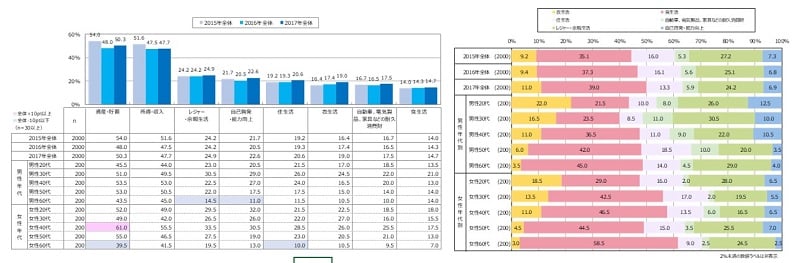

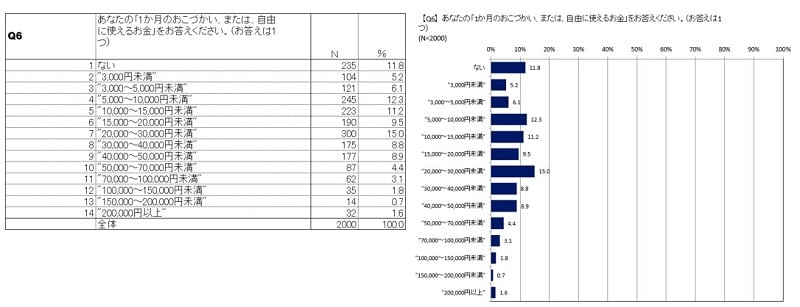

アンケートで収集したデータを企画設計に従って集計・分析を行います。詳細な調査レポートは不要で、グラフや集計表といった、見やすい形に整えます。設定した仮説が正しかったのか、もしくは違っていたのか、という点を最低限おさえましょう。調査を依頼した会社に、第三者視点で調査結果に対する意見を求めても良いでしょう。

⑥マーケティング施策への活用

アンケート調査の目的は、調査結果を基にマーケティング課題に対する仮説を検証し、今後の施策について意思決定することにあります。調査結果を見るだけで終わりという調査にならないよう、アンケート結果に基づきマーケティング施策の検討を進めます。

ここまででご紹介したアンケート調査の流れで重要なのは、最初のマーケティング課題の整理~調査の企画設計の部分です。活用できる調査結果になるかは、8割以上このフェーズで決まります。

また、社内理解を得るという意味で、関係者間でどのような結果が必要か、アンケート結果をどのように活用するのか、について事前にすり合わせておくと、調査実施後の動きがスムーズになるでしょう。

アンケート作成時の注意点

先程、「③調査の企画設計」について説明しましたが、その際の注意事項を幾つか紹介します。

- 属性情報を取得する

- 適切なサンプルサイズを設定する

- 回答者が答えやすい設問設計をする

●属性情報を取得する

回答者の属性情報はアンケートの分析において非常に重要な要素です。属性情報とは、性別、年齢、居住地、職種といった、回答者自身に関する情報のことを指します。

属性情報が豊富であれば、アンケート結果をさまざまな視点で分析できるようになります。仮に仮説と違う結果が出たとしても、その理由や傾向を再分析するのにも役立ちます。

逆に、属性情報の収集をおろそかにすると、せっかく満足のいく結果が得られたとしても「本当に自社のターゲットに合致した人が回答した結果なのか」とアンケート結果の正当性を疑われることになりかねません。

●適切なサンプルサイズを設定する

サンプルサイズとは、1まとまりの標本数を指します。このサンプルサイズが少なすぎる場合、アンケート調査の信憑性が損なわれてしまいます。分析方法によって推奨サンプルサイズは違うので、分析方法毎にサンプルサイズを把握しましょう。

定性的に傾向を見るだけならばサンプルサイズが少なくて良い場合もありますが、アンケート調査のような定量的なデータを求める場合はサンプルサイズは非常に重要です。対象とする母集団、許容誤差、信頼水準等の観点から、必要なサンプルサイズを算出しましょう。

調査会社に相談すれば、調査目的に応じて、予算内でどこまで統計的な意味づけができるのかを教えてくれるでしょう。仮に統計的な意味づけまでできなかったとしても、そういった前提を理解しているかどうかで、調査結果の見方や意思決定者へのプレゼンテーションに差が出ます

●回答者が答えやすい設問設計をする

調査票やアンケートフォームが回答しにくい作りだと、回答の途中で離脱したり、おざなりな回答をされたりしてしまい、もったいない結果となってしまいます。できるだけ回答者に負担をかけないように作りましょう。また、特定の回答に誘導しないように注意する必要もあります。たとえば、次のようなポイントに気をつけましょう。

<回答者に負担をかけないポイント>

- 設問の文章は簡潔に、長くしすぎないようにする。

- 最初から考えさせるような設問は設けず、簡単に回答できる内容から始める。

- 特定の回答に誘導するような設問の並びにしないようにする。

- できるだけ別紙などは設けず、設問内に画像を入れたりして回答者の負担を減らす。

アンケート調査結果の分析方法

アンケート調査の分析方法には、出力された集計表を分析する方法と、その集計表をベースとした、統計的な分析などがあります。

■集計表の分析

集計表には大きく分けて2種類あります。

・単純集計(GT表)

GT表(Grand Total)と呼ばれるもので、各設問に対して、「全体でどのくらいの回答数/回答率であったのか」のように、調査結果の全体を把握することに適しています。

・クロス集計

対して、クロス集計は、別の設問の集計結果を、表の左部(表側)と表の上部(表頭)とに分けて各項目を掛け合わせた集計表で、単純集計の結果を細かく見ることに適しています。性別での結果、年代での結果など、表側の項目に見たい軸を設定することで差を分析します。分析する際のサンプル数は最低でも30サンプルは確保していただくよう、推奨しています。

単純集計(GT表)とクロス集計について詳しい記事を読む

■その他の分析・統計的な分析

ここでは集計表を見ただけでは捉えづらい示唆を得るための分析手法をいくつかご紹介します。

自社商品やサービスが消費者の求めるものを満たせているのか、不足している要素は何かなどを分析する方法です。自社商品の強みとなっているイメージを把握したい場合や、競合にはない特長をアピールしたい、などといった場合に活用することができます。

GAP分析に詳しい記事を読む

・コレスポンデンス分析

ブランドのイメージをマッピングする時などによく使われる分析手法です。単純集計やクロス表を直感的に理解できるようにするための分析手法でもあります。

自社と競合ブランドとの位置関係(ポジション)を知りたい場合や、広告やキャンペーンによって、ポジショニングの変更が達成できたのかを確認したい、クロス集計表をわかりやすくビジュアル化したいという場合に活用することができます。

コレスポンデンス分析に詳しい記事を読む

・因子分析

調査対象者の回答の背後に隠れた、目に見えない共通要因を発見する分析手法です。

・クラスター分析

調査対象者を「似たもの同士」に分類する分析手法です。

因子分析と合わせて、生活者全体をいくつかのセグメント(グループ)に分類し、自社ブランドやサービスのターゲットを明らかにする、という使い方が一般的です。

アンケート調査の活用事例と効果

ここでは、実際にネオマーケティングがアンケート調査をご支援させていただいたクライアント様の事例をいくつか紹介します。

事例をご覧いただき、どのようにアンケート調査が活用されるのかについて、イメージを膨らましていただければ幸いです。

事例インタビュー一覧を見る

アンケート調査 Q&A

アンケート調査に関するご質問のうち、いくつかをピックアップしてご紹介します。

Q:どれくらいの設問数が適切ですか?

A:一般的に10~20問程度が適切と言われていますが、その限りではありません。

設問数が多くなるほど、回答者にかかる負荷が増えます。そのため、1つの調査で明らかにしたいことはなるべく絞り、アンケートの品質保持に努めましょう。

Q:調査企画や調査設計から依頼することは可能でしょうか。

A:可能です。

アンケート会社によって対応可否はあると思いますが、ネオマーケティングでは、調査企画からご支援させていただいております。お悩みをお抱えでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。

無料相談をする

Q:アンケート調査を依頼するにはどのくらいの予算が必要ですか?

A:サンプル数や設問数、収集方法などによって金額が変わります。

ネットリサーチの料金例は、下記ページに記載しておりますので、そちらを参照ください。

ネットリサーチの料金例を見る

Q: 小学生や中学生にもアンケート調査はできますか?

A: できます。

アンケート会員に登録するには、最低でも15歳以上である必要があります。そのため、15歳未満にアンケート調査を実施する場合は、親御さんに代理回答をしていただくことが一般的です。

最後に

アンケート調査と一概にいっても、様々な調査手法があり、また目的に応じて様々な調査設計・分析方法があることが分かりました。つまり、1つのフローのみ把握するのではなく、課題や目的に応じて都度カスタマイズ必要があるということです。

ネオマーケティングでは、調査設計はもちろん、調査結果を活用していただく、ということをゴールにおいて、最後まで伴走します。アンケート調査の実施をお考えの方は、是非お気軽にご相談ください。

-

-

「課題と目的別:マーケティング手法の選び方」無料公開中

これを読めば課題に応じた適切なマーケティング手法が分かります。 ご興味のある方はぜひご覧ください!

.jpg?width=150&height=84&name=ERI_9383%20(1).jpg)